Aktuelles und Agenda

Hochsensible Babys und Kleinkinder

Dieses Kapitel beruht auf einem Vortrag der Website-Autorin M. Schauwecker - "Ist ihr Kind hochsensibel?" - und ist das zweite Kapitel in einer Serie von fünf Kapiteln.

Nebst eigenem Wissen und Erfahrungen sind in dieses Kapitel auch Tipps aus dem Standardwerk der HS-Pionierin Elaine N. Aron integriert: "Das hochsensible Kind", mvgVerlag.

Inhalt:

- Am Anfang eines Menschenlebens... (Einführung)

- Zuwendung

- Schutz vor Überreizung

- Keine Überbehütung und Verwöhnung

- 'Problembabys'

- Zum Beispiel 'Schreikind'

- Hilfe beanspruchen

- Vom Säugling zum Kleinkind (Einführung)

- Umgang mit Überreizung: auch beim Kleinkind zentral!

- Veränderungen, erste soziale Kontakte

- Fallbeispiele Babys und Kleinkinder

Am Anfang eines Menschenlebens...

...ist jedes Kind extrem auf Schutz und Geborgenheit angewiesen. Nach Adolf Portmann ist der Mensch eine "physiologische Frühgeburt" und ein "sekundärer Nesthocker" (siehe zu Portmann Wikipedia). Der Mensch ist "zum Zeitpunkt seiner Geburt völlig hilflos und auf Totalversorgung angewiesen". Er muss von Geburt an, wie sonst kein Lebewesen, alles lernen. Dabei ist er in höchstem Maße auf die wohlwollende und adäquate Unterstützung durch seine Artgenossen angewiesen.

Ob sich eine hochsensible Veranlagung schon im frühen Säuglingsalter nachweisen lässt, ist nicht klar erwiesen: eine eindeutige Erkennungsmethode gibt es - nach Aron - noch nicht. Viele Kinder - ob hochsensibel oder nicht - brauchen zu Beginn des Lebens viel Zeit, um sich auf das Leben "draussen" um- und einzustellen, darum muss z.B. auch häufiges Schreien kein Zeichen für Hochsensibilität sein. Hingegen hat Aron festgestellt, dass eventuell erhöhte Aufmerksamkeit des Kindes - schon früh im Leben - ein Anzeichen für Hochsensibilität sein könnte.

Zuwendung

Für jedes Kind ist liebevolle Zuwendung dringend notwendig zum Leben und Gedeihen - und als erste Erfahrung von Vertrauen am Anfang des Lebens: Sich verlassen können, dass Menschen da sind, denen das Wohlergenen des Kindes am Herzen liegt, die es kennen lernen, verstehen und unterstützen möchten.

- Wie geht es Ihnen als Eltern oder Bezugspersonen eines Säuglings? Diese Frage zu Beginn des Abschnittes 'Zuwendung' erstaunt Sie vielleicht ein bisschen. Ihr eigenes Befinden ist jedoch bei diesem Thema sehr zentral! Neben der Freude über das Kind sind zu Beginn oft auch Aufregung, Stress, Unsicherheit und Ängstlichkeit ganz normal, vor allem wenn Sie selber auch hochsensibel sein sollten. Setzen Sie von Anfang an alles daran, dass es Ihnen selber möglichst gut geht: so ist echte Zuwendung am besten möglich. Sie können einem Kind nicht Ruhe, Sicherheit und Geborgenheit vermitteln, wenn es Ihnen schlecht geht und sie noch unruhig und unsicher sind. Zuwendung können wir nur spürbar geben, wenn wir uns auch "uns selber zuwenden" und auch für unser eigenes Wohlbefinden besorgt sind. Sollte dies nicht möglich sein, suchen Sie sich unbedingt Unterstützung und Entlastung.

- Sorgfältige Beobachtung des Kindes ist ein wichtiges Instrument zum Kennenlernen: Wir wissen z.B., dass Weinen die zentrale Ausdrucksweise eines Babys ist, doch wissen wir vielleicht noch nicht genau, aus welchem Grund es weint. So sind Nahrung oder der Nuggi (Schnuller) nicht in jedem Fall die richtige Antwort: vielleicht ist das Kind überreizt, oder es ist ihm langweilig, vielleicht fühlt es sich aus irgendeinem Grund nicht wohl oder muss einfach Stress abbauen können und dies ausdrücken dürfen.

- Werden Sie zum sicheren, verlässlichen "Ort" für Ihr Kleines. Zuwendung bedeutet nicht andauerndes Zusammensein: eine gute Einstimmung aufeinander ist wichtig, und diese ist schon früh möglich. Reden Sie mit dem Kind, auch wenn es noch nicht mit Worten antworten kann. Fragen Sie es zum Beispiel, warum es weint, und geben Sie ihm Raum, sich auf seine Weise auszudrücken. Und noch einmal: achten Sie auf Ihr eigenes Befinden, suchen Sie kreativ nach Lösungen, dass BEIDE sich wohlfühlen können, nicht nur das Kind.

- Qualität vor Quantität: Vielleicht sind Sie berufstätig oder brauchen für sich selber viel Erholungszeit, vielleicht sind Sie auch aus anderen Gründen nicht immer bei ihrem Kind: Sie wissen hoffentlich, dass Ihr Kleines deswegen überhaupt nicht zu kurz kommen muss, wenn es dabei gut aufgehoben ist. Eine Bezugsperson, die vom Morgen bis zum Abend mit ihrem Kind zusammen ist, jedoch in seiner Anwesenheit z.B. ständig "am Handy hängt", gibt dem Kind nicht mehr Zuwendung als jemand, der zwar nicht immer verfügbar ist, die gemeinsame Zeit jedoch bewusst und mit Hingabe pflegt. Natürlich muss sich ein Kind mit der Zeit ins normale Familienleben integrieren. Aber ein Baby braucht auch immer wieder Zeiten der totalen, konzentrierten und ungeteilten Zuwendung von seinen Bezugspersonen, damit es ein grundlegendes Vertrauen ins Leben entwickeln kann. Und diese Zeiten bemessen sich nicht nach Stunden, sondern nach der Qualität der Beziehung.

Schutz vor Überreizung

- Das zentrale Thema der Überstimulation steht bei allen Babys am Anfang des Lebens: Und wenn wir auch noch nicht hundertprozentig wissen, ob unser Kind hochsensibel ist, so schadet es keinem Baby, wenn es vor zu vielen Einflüssen und Reizen geschützt wird: Es braucht nicht zehn Spielsachen auf's mal und dazu möglichst noch Hintergrundsmusik oder Fernsehen, es braucht auch nicht so viel "Action", wie wir vielleicht denken, nicht zu viele Veränderungen, Besuche, Ausflüge... Es muss zuerst einmal "ankommen"! Natürlich ist Stimulation auch notwendig für seine Entwicklung, - beobachten Sie dabei jedoch sorgfältig, wo die Grenzen des Kindes sind, wo also die Gefahr besteht, dass aus gesunden Anreizen ungesunde Überreizung wird. Neuere Untersuchungen zeigen, dass eine erhöhte Anfälligkeit für Stress häufig auf negative Einflüsse in der Säuglingszeit zurückgeführt werden kann. Umso wichtiger ist es für hochsensible Babys, die von Natur aus stressanfälliger sind, sorgfältig darauf zu achten.

- Feste Struktur gibt dem Kind - vor allem auch einem potentiell hochsensiblen - Halt. Wenn es sich z.B. auf die Essenszeiten oder wiederkehrende Rituale (etc.) immer verlassen kann, trägt diese Konstanz dazu bei, dass es ein Grundvertrauen entwickeln kann und nicht immer wieder mit neuen Situationen überfordert wird. Dies gilt auch für die Anzahl der Bezugspersonen, die zu Beginn des Lebens überschaubar sein sollte, damit das Kind feste Bindungen entwickeln kann. Lassen Sie das Kind Struktur in Form von spürbaren Grenzen auch immer wieder körperlich spüren, indem Sie zum Beispiel einmal dem kleinen Kopf von allen Seiten mit festen kleinen 'Rollkissen' sanften Widerstand geben (Achtung: Erstickungsgefahr bei zu grossen, weichen Kissen) - oder indem es zu Beginn ein kleines 'Nest' als Bettchen bekommt. Die Uferlosigkeit der Welt lernt es noch früh genug kennen.

- Rituale und regelmässige Abläufe sind für alle kleinen Kinder von Vorteil - und für hochsensible Babys besonders wichtig. Sie verleihen einem Kind, dessen Wahrnehmung überdurchschnittlich aktiv ist, als Gegenpol Ruhe und Geborgenheit: das Altbekannte schützt vor Überstimulation.

- Körperpflege, Kleidung: Bei einem häufig unzufriedenen Kind ist es wichtig, auch auf die Kleidung zu achten, - vielleicht reagiert ein Kind auf synthetische oder kratzige Kleidchen, weil es eine besonders empfindliche Haut hat. Körperpflege und Ernährung sind immer mit zu beachten, wenn das Befinden des Kindes nicht durchwegs gut ist. Lieber einmal zu viel um Rat fragen...

- Viel Körpernähe, Geborgenheit und Ruhe sind wichtig. Aber auch hier darauf achten, was das Kind tatsächlich braucht und ob es positiv reagiert. Und wenn es schläft, denken Sie nicht, dass Sie jetzt schnell den ganzen Haushalt erledigen sollten, - setzen Sie Prioritäten: vielleicht brauchen Sie jetzt selber auch Ruhe!

Keine Überbehütung und Verwöhnung

Alle diese Anregungen sollen nicht zu Überbehütung führen... Sondern vielmehr anregen dazu, einen neuen kleinen Menschen herzlich auf dieser Welt willkommen zu heissen und bereit zu sein, ihm auf dem Weg in dieses Leben Liebe, Zuwendung, Kontakt, Geborgenheit und Halt zu geben.

Je älter das Baby wird, desto mehr soll auch seine Selbständigkeit unterstützt werden - und desto mehr wird es auf dem Weg vom Baby zum Vorschulkind auch fähig, Frustrationstoleranz zu entwickeln und sich z.B. auch alleine zu beschäftigen.

'Problembabys'

Bisher war viel davon die Rede, eine gute Vertrauensbasis zu schaffen und zum Kind eine tragende Beziehung zu entwickeln. Im Idealfall entsteht dann ein sogenannter "Engelskreis" (das Gegenstück zum bekannteren Wort "Teufelskreis"): Eltern, die ihr Kind beruhigen können und ihm sichtbar Geborgenheit und eine positive Grundstimmung vermitteln können, werden ihrerseits ruhiger, zufriedener und selbstsicherer. Die positiven Reaktionen ihres Kindes bestärken sie in der Überzeugung, gute Eltern zu sein, was die positive Beziehung zum Kind wiederum verstärkt.

Manchmal wird dieser wichtige Prozess zu Beginn des Lebens jedoch stark gestört, wenn ein Kind durch irgendwelche Umstände Probleme hat und z.B. in den ersten Lebensmonaten ständig schreit. Durch solche oder andere Probleme können die Eltern zunächst einmal kein Vertrauen in ihr Elternsein entwickeln: sie fühlen sich - meistens völlig zu Unrecht! - als Versager, die der Pflege des Kindes nicht gewachsen sind. Und diese tiefe Verunsicherung erschwert wiederum den Zugang zum Kind.

Ein Fallbeispiel (siehe ganz unten unter 'Neurodermitis') zeigt drastisch, wie schwierig sich der Alltag mit einem leidenden Kind gestalten kann.

Zum Beispiel 'Schreikind'

Wie eingangs erwähnt, müssen 'Schreibabys' nicht gleichzeitig hochsensibel sein. Auch die frühere Annahme, dass solche Kinder Darmprobleme haben ("Dreimonatskolik"), konnte nie wirklich bewiesen werden, und man zählt heute zu den möglichen Gründen offenbar auch Reizüberflutung, Stress, Konflikte, Ängste und Depressionen in einer Familie etc. Das Stichwort "Reizüberflutung" erinnert wiederum an das Thema Hochsensibilität, deshalb hier ein Hinweis auf den ausführlichen Wikipedia-Artikel: "Exzessives Schreien im Säuglingsalter".

Zudem hier der Link zu einem Artikel über die neusten Forschungen: Zürcher Tages-Anzeiger, 9.2.2013: "Schreikrämpfe von Neugeborenen".

Hilfe beanspruchen

Leider gibt es keinen generellen "Parade-Vorschlag", wie in Problemfällen Hilfe zu beschaffen ist. Jeder Fall, jede Situation - ebenso die Umstände etc. sind einmalig. Häufig ist es jedoch so, dass - gerade wenn Hilfe nötig wäre - betroffene Eltern sich schämen, weil sie es "alleine nicht schaffen" - und daher ihr Problem geheim halten.

Es sei eindringlich darauf hingewiesen, dass der Umgang mit einem 'Problemkind' keine Strafe, sondern eine besondere Aufgabe ist. Sie hat mit gemeinsamem Lernen zu tun, nicht mit Versagen. Und mit geeigneter Unterstützung findet sich mit der Zeit fast immer ein Weg.

Darum steht die Bereitschaft, Hilfe anzunehmen, bei Problemfällen an erster Stelle. Überwinden Sie den falschen Stolz oder die Scham, sich dabei etwas zu vergeben: oft können erst eine unbelastete Drittperson oder notwendige fachliche Unterstützung zu einer Wende in einer negativ eingespielten Situation verhelfen. Und das hat meistens überhaupt nichts zu tun mit Schuld oder Unfähigkeit!

Hier ein paar Tipps zum Thema Hilfe:

- Hilfe holen, offen reden: Wenn man nicht weiss, wo professionelle Hilfe zu finden ist, macht es Sinn, als erstes eine Fachperson zu fragen, welche man kennt und welcher man vertraut. Fragen Sie z.B. nicht einen Arzt, der sich in jedem Bereich selber für kompetent hält und Probleme herunter spielt: solche Fachpersonen spielen vielleicht auch Hochsensibilität herunter oder haben sich noch gar nicht mit dem Thema befasst. Falls Sie keine Vertrauensperson haben, gibt es vielerorts (z.B. in Geburtskliniken) Anlaufstellen für ratsuchende Eltern (Mütter-, Elternberatung...). Oder andere junge Mütter und Väter wissen vielleicht eine gute Adresse... Nicht zu vergessen sind auch Institutionen wie Pro Juventute, Fachstellen für Säuglingsfragen etc.

- Soziales Netzwerk (damit ist hier nicht "Facebook und Co." gemeint:-): Schaffen Sie sich - wenn möglich - auch ein privates Netzwerk, auf das Sie sich abstützen können. In den heutigen Kleinfamilien sind junge Eltern oft auch überfodert, weil die Ankunft eines Babys ein grosses und einschneidendes Ereignis ist und nicht immer sofort alles rund läuft. Sie fühlen sich allein und gestresst - und "sollten" doch nach aussenhin vor Freude über den Familienzuwachs vor allem "strahlen". Vielleicht gibt es in Ihrer Umgebung andere junge Eltern in einer ähnlichen Situation (Abwechseln mit Kinderhüten!) - oder eine Gruppe für junge Eltern und ihre Babys, die Grosseltern - oder eine bereitwillige "Ersatz-Oma" in der Nachbarschaft...

- Für Kinder, die unter exzessivem Schreien leiden, gibt es heute vielerorts sogenannte Schreiambulanzen (googlen Sie im Internet 'Schreiambulanz' oder 'Schreikind'... zusammen mit der eigenen Region).

- Therapeutische Begleitung: Im oben unter dem Stichwort 'Schreikind' erwähnten Artikel (Tages-Anzeiger) werden Untersuchungen erwähnt, in welchen psychotherapeutische Begleitungen sehr gut abschneiden. Sicher gilt dies auch bei Kindern mit anderen, nicht-köperlich bedingten Anfangsschwierigkeiten oder Störungen. Es kommt offenbar bei jungen Eltern in erster Linie darauf an, von Stress, Unsicherheit und Verzweiflung wegzukommen: "...Mehrere Untersuchungen zeigten, dass die Beratung und Begleitung durch Krankenschwestern, Psychologen und Ärzte das Schreien der Kinder und den Stress der Eltern oft schon nach wenigen Tagen deutlich mindern können..."

- Es kann nicht genug oft erwähnt werden, wie wichtig es bei Problemkindern ist, dass die Eltern auch den Mut haben, für sich selber Zeit und Unterstützung in Anspruch zu nehmen, um ihre Sicherheit und Ruhe wieder zu finden. Wichtig sind nebst professioneller Unterstützung auch regelmässige Möglichkeiten, das Kind zeitweise von einer anderen (möglichst konstanten) Bezugsperson hüten zu lassen: Grosseltern, Freunde, gute Babysitter etc... Oft hört man, dass weniger direkt involvierte Bezugspersonen mit mehr Distanz zum Kind und zum Problem die Situation positiv beeinflussen können.

- Wenn möglich: Fokus verschieben: Versuchen Sie bewusst, den Fokus vom Problem des Kindes wegzunehmen und auf die eigene Ruhe zu fokussieren (z.B. Atemtechniken, Entspannungstechniken...)

- Trost statt Beruhigung: Eltern mit einem Problemkind möchten ihr Baby natürlich zuerst intuitiv beruhigen. Wenn dies nicht gelingt, entsteht oft die bekannte negative Spirale: sie werden selber immer unruhiger, weil das Kind sich nicht beruhigen lässt - ein Teufelskreis. Versuchen Sie einmal, innerlich von der Einstellung "es muss sich auf jeden Fall beruhigen!!" wegzukommen und sich dem Kind mit echtem Mitgefühl zuzuwenden: unterlassen Sie neue "Aktivitäten zur Beruhigung" und trösten Sie es einfach, nehmen Sie seinen Kummer und seine Ausdrucksweise ernst (Tipp, so wie auch der obige Tipp "Fokus verschieben" von S.F., Fachstelle Säuglingsfragen, Zürich).

- Extra Reizreduktion: Im Fall eines Problemkindes ist die ohnehin zentrale Reduktion von Reizen in der Umgebung ganz besonders wichtig. Eltern müssen sich zuerst einmal bewusst werden, dass sie im Zustand von Verzweiflung und Stress selber zum Auslöser von Überstimulation werden können - und unbewusst durch die eigene Aufregung zur Überreizung beitragen können. So ist es besonders wichtig, möglichst viele äussere und innere Reizquellen auszuschalten. Und überforderten Bezugspersonen sei auch in diesem Abschnitt noch ein weiteres Mal ans Herz gelegt, dass es heutzutage viele Fachstellen gibt, an die man sich unkompliziert wenden kann. (Tipp von D.M., Pro Juventute Zürich, Leiterin Beratung des Eltern-Clubs Schweiz)

Vom Säugling zum Kleinkind

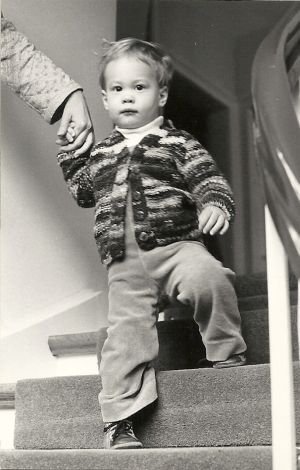

Als Säugling war das Kind zunächst noch wie ein Teil der Mutter. Jetzt wächst es langsam zum mobilen Kleinkind heran, entdeckt mit der Zeit seinen eigenen Willen, sein Ich, später dann auch seinen Trotz. Die erste Ablösung von den Hauptbezugspersonen weckt die Freude an eigenständigen Handlungsmöglichkeiten, kann aber auch Emotionen und Zwiespälte im Kind wecken. Die folgende Aussage eines Kindes (früher einmal in einem Artikel über Ablösung gelesen) zeigt diesen Konflikt gut: "Du liebs, böses Mami, chumm gah furt!" (Du liebe, böse Mami, komm geh fort.)

Besonders wichtig in dieser Phase ist daher die Unterstützung der Selbständigkeit des Kindes: dass es sich in seinem eigenen Rhythmus entfalten kann - ohne Überforderung und ohne ängstliche Einengung seitens der Bezugspersonen. Wichtig auch: dass es nicht gedemütigt wird, wenn es seine Grenzen einmal überschätzt hat. (Also nicht: "Siehst du, ich hab dir ja gesagt, dass du umfällst, wenn Mama dich nicht hält...", sondern: "Hoppla, komm wir versuchen es nochmals, jetzt klappt's vielleicht..."

Dabei immer wieder im Auge behalten, dass wir als Bezugspersonen auch Fehler machen dürfen, da wir keine perfekten Erziehungsmaschinen sind, sondern lebendige Menschen mit Stärken und Schwächen. Wenn wir reflexionsfähig sind und uns nicht für unfehlbar halten, sondern eigene Fehler auch einsehen und korrigieren können, sind gelegentliche Erziehungsfehler entschuldbar und völlig normal.

Ist mein Kleinkind wohl hochsensibel?

Je älter das Kind wird, desto besser lernen wir als Bezugspersonen nun auch sein Wesen kennen - und können langsam an seinen Verhaltensweisen, Eigenheiten und Reaktionen merken, ob es eventuell hochsensibel sei.

Bitte klicken Sie für die grundlegende Beschreibung des hochsensiblen Kindes das erste Kapitel an: 'Hochsensible Kinder - Einführung ins Thema'

Wichtig ist jedoch, ein Kind nicht dauernd - quasi mit dem Lehrbuch in der Hand - zu beobachten und früh schon festzulegen: "aha, es ist bestimmt hochsensibel!" "Es ist genau wie ich!" "Es gleicht seinem Vater, wahrscheinlich hat es auch denselben Charkater..." etc.

Die Ausstrahlung solcher Gedanken sind auch für ein kleines Kind gut spürbar: Festgelegt werden kann sich negativ und prägend auf einen Menschen auswirken, sogar wenn es positive Vorstellungen über das Kind sind, die jedoch nicht der Wahrheit entsprechen.

Eine junge Mutter hat mir einmal folgendes geschrieben:

"...ich habe immer nur unter meiner Hochsensibilität gelitten und weiss nicht weiter. Ich sehe auch an meiner dreijährigen Tochter, mit der ich wegen vielen Schwierigkeiten schon oft beim Arzt war, dass sie genau wie ich ist. Ich war als Baby auch langsam und ängstlich. Und ich wollte lange nicht richtig sprechen und spielte nicht mit andern Kindern. Ach die Arme, ich habe so Mitleid mit ihr, die wird es im Leben auch einmal so schwer haben wie ich..."

Diese, aus Schutzgründen leicht abgeänderten Zeilen können für ein Kind eine verheerende Wirkung haben, falls sie der permanenten Grundhaltung einer Bezugsperson entsprechen. Kinder spüren schon sehr früh, ob man sie liebevoll akzeptiert - oder ob man sie gerne "anders" hätte und ihnen nicht viel zutraut.

Die Mutter im obigen Beispiel vertraut überhaupt nicht auf die ganz individuelle Lebenskraft und die Entwicklungsfähigkeit ihrer Tochter. Sie vergleicht sie eins zu eins mit ihrem eigenen Elend und gibt ihr somit eigentlich keine Chance.

Es gibt - vor allem für ein hochsensibles, verletzliches Kind - beim Einstellen der Grundweichen im Kleinkindalter nichts Wichtigeres und Stärkenderes als ein grundsätzliches und bedingungsloses Akzeptieren seines Wesens durch die ersten Bezugspersonen, ob es sich nun besonders schnell und gut entwickelt, oder eher langsam und zurückhaltend.

Ein solches Grundvertrauen hat nichts mit Verwöhnen, Kritiklosigkeit, Über- oder Unterschätzen, ständigem Vergleichen etc. zu tun, sondern mit einer schlichten Akzeptanz des Kindes in seinem "So-Sein". Und mit der Bereitschaft, es in seinen Stärken und Schwächen konstruktiv zu unterstützen und zu begleiten.

Eine warme, akzeptierende Präsenz ist DIE Starthilfe ins Leben und äussert sich vor allem auch nonverbal. Deshalb muss sie echt sein und kann nicht vorgetäuscht werden.

Arbeiten Sie an sich - und nicht am Kind, wenn Ihnen diese Grundakzeptanz fehlt und Sie sich wünschen, Ihr Kind wäre "anders" als es ist.

Es geht eigentlich um Achtung und Respekt vor dem Wesen eines jungen Menschen, welcher uns letztlich nicht gehört, sondern uns vom Schicksal anvertraut worden ist.

Schritt für Schritt...

"Ich kann selber gehen! Aber für diesen RIESENschritt brauche ich noch eine unterstützende Hand..." (Foto D. Alb, ebenso das nächst-obere Bild)

Umgang mit Überreizung: auch beim Kleinkind zentral!

Beim Kleinkind sind nun auch emotionale Situationen immer häufiger, - viele Eltern können davon ein Liedlein singen - z.B. von Trotz-Szenen im Supermarkt oder vom Gute-Nacht-Geschrei, wenn das gemeinsame Blättern im Bilderbuch zu Ende geht...

Wenn solche Zeiten in diesem Alter auch normal sind, zur Entwicklung gehören und sich nicht einfach total vermeiden lassen, hier nun einige

Tipps für den Umgang mit Überreizungszuständen bei hochsensiblen Kleinkindern:

- Prävention: Am besten ist es natürlich, wenn zermürbende Überreizungszustände und herannahende Krisen vorausgesehen werden - und man rechtzeitig eigreifen kann, um eine Überforderung des Kindes zu vermeiden. Viele Kleinkinder lassen sich z.B. noch gut ablenken. Oft ist eine Überforderung des Kindes dank seiner offenen Mimik und dem häufig noch berechenbaren Verhalten leichter vorausschaubar als in späteren Jahren: ein möglichst frühes Eingreifen und Ablenken kann daher manche aufreibende Situation verhindern helfen.

- Sich ohnmächtig fühlen: Ein Kleinkind kann Stress-Situationen noch nicht selber bewältigen: sie erzeugen in ihm - wie auch Aron im erwähnten Buch bekräftigt - ein Gefühl von Ohnmacht, daher die oft starken emotionalen Reaktionen in diesem Alter. Es braucht also Ihre möglichst unemotionale Unterstützung. Falls Sie sich dem Kind gegenüber auch ohnmächtig fühlen heisst das, dass Sie auch Unterstützung benötigen: Ohnmacht ist generell kein gutes Lebensgefühl und eine schlechte Handlungsgrundlage. Optimal wäre, wenn Sie in emotional schwierigen Situationen selber die Ruhe bewahren könnten. Bieten Sie dem Kind eine vertraute Struktur an - und wenn das auch schwierig ist: hören Sie ihm zu, versuchen Sie, es zu verstehen. Das tönt einfach, ist es aber natürlich oft nicht: Darum holen Sie sich Rat, wenn sich negative Situationen einzuspielen beginnen.

- Verstanden werden: Kinder, die weniger offen auf Überreizung reagieren, können z.B. auch in ein Dauer-Quengeln oder -Jammern verfallen, welches die Nerven ebenso strapazieren kann wie ein emotionaler Ausbruch. Wie oben schon erwähnt, ist es auch hier wichtig, dass das Kind das Gefühl hat, man versuche es zu verstehen. Oft weiss es selber nicht recht, was eigentlich los ist, daher bringen direkte Fragen wie "Was hast du eigentlich?" meistens nicht viel. Das sogenannte "aktive Zuhören" eignet sich besser:

- 'Aktives Zuhören': diese in der Psychologie bekannte Methode des Zuhörens wurde primär vom US Psychologen Carl Rogers beschrieben und auch durch das bekannte Buch "Familienkonferenz" von Thomas Gordon bekannt gemacht. Auch bei Kleinkindern - und überhaupt in der Erziehung - kann die Methode sehr wirkungsvoll sein: Aktives Zuhören heisst, dass wir uns zuerst mit allen Sinnen auf unser vielleicht gerade trotziges oder verzweifeltes Kind einlassen: Wir versuchen, nicht gleich zu trösten, zu schimpfen, zu bestimmen, zu widersprechen oder das Problem sofort zu lösen, sonden wir nehmen das Kind ernst und möchten zuerst wissen, was es wirklich ausdrücken will, wie es sich fühlt. Ein Kleinkind kann dies nicht immer richtig erklären, darum beachten wir auch seine Körpersprache und seinen emotionalen Zustand. Der erste Schritt besteht im ehrlichen Rückmelden der eigenen Wahrnehmung. Zum Beispiel: "Ich glaube, du bist ziemlich wütend?" Oder: "Das hat dich jetzt offenbar böse gemacht". Oder "Du schaust traurig aus...?" Bei einem kleinen Kind kann grosse Erleichterung folgen, wenn es sich - wertfrei - zuerst einmal einfach echt verstanden fühlt. Falls die Annahme des Zuhörenden nicht stimmt, wird das Kind entsprechend reagieren und man forscht behutsam weiter, bis der Punkt geklärt ist. Und von dort aus sucht man gemeinsam nach einer Lösung. Dabei dürfen Sie dem Kind auf altersgemässe Art und ohne Vorwurf oder Schuldzuweisung ruhig auch erzählen, wie Sie sich dabei fühlen ("Ich-Botschaften": z.B. "ich bin ärgerlich geworden, weil wir den Bus verpasst haben...", anstelle von "Du-Botschaften": "Du hast getrödelt, darum haben wir den Bus verpasst.." oder "Du warst böse, du machst mich traurig...". Bitte informieren Sie sich z.B. im Internet vertiefter über Aktives Zuhören und Ich-Botschaften! Es sprengt den Rahmen dieses Kapitels, detaillierter darauf einzugehen).

- Klare Grenzen: Das bisher Gesagte heisst natürlich nicht, dass wir einem überreizten, quengelnden oder schreienden Kleinkind nicht auch einmal klare Grenzen setzen müssen. Alles zu seiner Zeit! 'Aktives Zuhören' passt zu einer Situation, in welcher das Kind noch ansprechbar ist. Wenn die Situation eskaliert oder das Kind versucht, Macht auszuüben, helfen nur noch klare Grenzen. Die "berühmten klaren Grenzen" werden Eltern und Erziehenden oft vorgehalten, und viele fühlen sich dadurch überfordert. Was sind klare Grenzen überhaupt? Wie setzt man sie, wenn man zum Beispiel (wie viele hochsensible Eltern) keine natürliche Autoritätsperson ist und selber auch schnell mal ausrastet? Im folgenden ein paar Anregungen zu diesem schwierigen Thema:

Erst wenn Ihr Kind Grenzen respektiert, wird es auch fähig, altersgemässe Freiräume als solche zu erfahren. Ansonsten bleibt "Freiheit" ein ständiger Kampf um Grenzen. Bei Grenzen gilt ausserdem: So viele wie nötig - und so wenige wie möglich.

- Klare Führung: Ein Kleinkind braucht eine klare Führung durch seine Bezugspersonen: Es ist überfordert, wenn man ihm - in guter Absicht - bereits zuviel Entscheidungsfreiheit geben will oder sich von seinen Launen beherrschen lässt. Dabei müssen wir als Erziehende folgendes lernen: 1. Disharmonie ertragen: Halten Sie es aus, wenn ihr Kleines Sie böse findet und gegen sie revoltiert, bleiben Sie innerlich möglichst gelassen, nehmen Sie es nicht persönlich. 2. Konsequenz: Wenn Sie immer wieder Ausnahmen machen, sodass die Grenzen nicht genügend klar sind, wird das Kind nie genau wissen, woran es jetzt ist - und Sie immer wieder testen. Stellen Sie sich die Frage: Was ist in Ihrer Familie für ein angenehmes, entspanntes Klima wirklich wichtig - für alle? Schlafenszeiten, Ruhezeiten, Essenszeiten, Verhaltensregeln...? Trainieren Sie das Einhalten derjenigen, für Sie und ihre Familienatmosphäre wirklich wichtigen Punkte, falls Ihnen Konsequenz schwer fällt. Es lohnt sich! Wenn Ihr Kind diese konsequente Klarheit spürt, wird es sich mit der Zeit innerhalb dieser klaren Grenzen wohl und sicher fühlen. Wichtig bei einer klaren Führung: Vermeiden Sie wenn möglich Drohungen, Anschuldigungen und Willkür, wenn es um das Durchsetzen von unverzichtbaren Grenzen geht! Seien Sie innerlich selber überzeugt, dass diese Grenzen wichtig für Ihr Kleines sind, weil sie es vor Überreizung und Überforderung schützen, und bleiben Sie möglichst ruhig und sachlich.

- Grenzen sind nicht für alle gleich: Grenzen dienen dem friedlichen Zusammenleben und der altersgemässen Entwicklung eines Kindes. Sie dürfen Bezugspersonen andererseits nicht dazu verführen, ein unternehmungslustiges, neugieriges Kleinkind mit allzu vielen begrenzenden Regeln zu überhäufen: schliesslich ist es in einer Phase seines Lebens, wo es in kurzer Zeit unglaublich viel lernen muss und dazu viel Experimentier-Raum braucht. Richten Sie in dieser Zeit Ihre Wohnung kindersicher ein und gehen Sie mit ihm auch an Orte, wo es sich möglichst frei bewegen darf. Ausserdem gibt es auch viele träumerische, ruhige, eher zurückhaltende oder schüchterne Kinder unter den Hochsensiblen, die bei zu starken Begrenzungen ihre Eigenständigkeit schon gar nicht zu entwickeln beginnen und im schlimmsten Fall nie lernen, wo die eigenen naturgemässen Grenzen sind. Dadurch könnten willkürlich gesetzte und allzu autoritäre Grenzen ein hochsensibles Kind auch in ein unselbständiges und abhängiges Verhalten führen. Hinterfragen Sie Ihre Regeln auch immer wieder einmal. Sie sind nicht für die Ewigkeit bestimmt und ändern sich mit dem Heranwachsen des Kindes.

- Rituale und regelmässige Abläufe: Im Abschnitt über hochsensible Babys (siehe weiter oben) wurde schon einmal auf die Bedeutung von Ritualen hingewiesen: Selbstverständlich gilt dies nicht nur für Babys, sondern für Kinder generell.

- Eigene Ruhe-Ecke: Für jedes hochsensible Kind ist eine private Ruhe-Ecke, in welcher es sich wohl und geschützt fühlt, sehr zu empfehlen. Richten Sie diesen Ort gemeinsam ein, z.B. mit Kissen und Lieblings-Stofftieren etc. Sogar wenn das Kind über ein eigenes Zimmer verfügt, braucht es dennoch einen geborgenen Rückzugs-Ort, wenn die "grosse, weite Welt" zu Überforderungen führt. Suchen Sie diesen Ort wenn möglich mit dem Kind zusammen - oder wählen Sie einen Platz, wo es sich ohnehin selber schon gerne zurückzieht.

- Keine harten Strafen und Drohungen: Solche können ein hochsensibles Kind negativ prägen, Angststörungen provozieren oder auch traumatisieren. Dies ist nicht der Ort, nun über Sinn und Un-Sinn von Strafen als Erziehungsmittel zu diskutieren, und es gibt wohl nur sehr wenige Eltern, die in der Not noch nie zu einer Strafe gegriffen haben. Ich möchte hier vielmehr auf eine interessante Erziehungshilfe hinweisen, mit welcher wir eventuell Strafen ersetzen können: Elaine Aron zeigt im eingangs erwähnten Buch "Das hochsensible Kind" auf, dass viele, gerade sensiblere Kinder mit Einfühlung und positiven Formulierungen einfacher zu lenken sind als mit Strafen. Ein Beispiel von Aron für eine positive Umformung des bekannten Satzes "Wenn du jetzt nicht sofort ins Bett gehst, gibt es keine Gute-Nacht-Geschichte mehr!": "Wenn du jetzt kommst, haben wir noch Zeit für eine Geschichte!" Lässt man sich mit dieser Art des Umgangs erst einmal ein, entsteht nicht nur eine positivere Grundstimmung, sondern man kommt mit der Zeit immer schneller auf kreative Ideen, wie eine Drohung zur "Einladung" umgeformt werden kann:-).

Veränderungen, erste soziale Kontakte

- Veränderungen sind in jedem Leben unumgänglich: sie enthalten jedoch für ein hochsensibles Kind viel Reiz-Potenzial und können Angst machen. Es braucht daher manchmal viel Geduld von Seiten der Bezugspersonen - und Zeit für die Verarbeitung. Daher sind Hochsensible manchmal zu Beginn des Lebens langsamer als andere Kinder. Um dies wieder einmal in Erinnerung zu rufen: Dies hat mit der komplexen Art der Wahrnehmung zu tun und nicht mit der Intelligenz des Kindes. Das hochsensible Gehirn braucht mehr Zeit für die Reizverarbeitung. Vermeiden Sie wenn immer möglich Ungeduld und Stress ganz besonders dann, wenn Veränderungen anstehen.

- In Zeiten der Veränderung (z.B. Umzug, Eintritt in eine Kita, Kleinkindergruppe... etc.) braucht ein Kind möglichst viele altvertraute Rituale: wenn möglich nicht zu viele Veränderungen auf's Mal und möglichst sorgfältige Vorbereitung. Achten Sie auch auf den körperlichen und seelischen Zustand des Kindes: je stabiler, umso besser... Und sorgen Sie sich nicht, wenn Ihr Kind manchmal eine gewissen Zwangshaftigkeit an den Tag legt: in seinem Reich muss z.B. alles am "richtigen Platz" stehen und das Nachtessen wird nur aus einem ganz bestimmten Teller gegessen... All dies sorgt für Konstanz für das Kind und hilft gegen Überreizung. Übrigens: auch wenn keine grossen Umbruchszeiten anstehen, schätzen viele hochsensible Kinder Konstanz und fühlen sich schon durch kleine Veränderungen herausgefodert. Hier ein Beispiel einer kleinen "Veränderung im Kleiderschrank" (Elaine Aron): Ein Kind weigerte sich, neue Kleider anzuprobieren, es bestand auf seinem altvertrauten, aber mittlerweile zu kleinen Spielanzug: Die Mutter vermied aufreibende Machtkämpfe, indem sie im Kinderzimmer mit den zwei neuen Kleidchen eine Zeit lang eine "Kleider-Ausstellung" machte, bis die Neugierde des Kindes siegte und die neuen Kleider vertraut - und zum verlockenden Anziehungspunkt geworden waren.

- Gute Planung von Veränderungen: Meistens können Veränderungen - wenn es sich nicht um Notsituationen handelt - über längere Zeit eingeführt und vorbereitet werden. Das heisst nicht, dass sie an die grosse Glocke gehängt werden sollen, im Gegenteil: ohne grosses Aufheben kann man sie einüben und vorweg nehmen - und Übergänge sorgfältig planen. Es ist übrigens im Grossen wie im Kleinen: es lohnt sich auch im Alltag, Übergänge (zum Beispiel von der Wachzeit zur Schlafenszeit) zum Voraus rechtzeitig anzukündigen, damit sich das Kind darauf einstellen kann - anstatt plötzlich aus heiterem Himmel zu rufen "Ab ins Bett!!"

- Erste soziale Kontakte: Zu den grössten Veränderungen im Kleinkindalter gehört der Eintritt in eine erste Kindergruppe, z.B. Kindertagesstätte, Spielgruppe etc. Je grösser die Veränderung, desto sorgfältiger wenn immer möglich die Vorbereitung und Einführung in die neue Situation. Viele hochsensible Kinder haben zu Beginn in Kindergruppen oft Mühe, Freunde zu finden oder sich in die Gruppe zu integrieren (je grösser die Gruppe, desto grösser die Mühe). Der Reizpegel in solchen Gruppen ist naturgemäss sehr hoch, viel Neues stürmt plötzlich auf das kleine empfindliche Kind ein, - oft ist es bei einem plötzlichen Eintritt hoffnungslos überfordert. Es ist von grossem Vorteil, das Kind schrittweise an die neue Situation zu gewöhnen, z.B. im Voraus schon einige Kinder aus der Gruppe nach Hause einzuladen, die Bildung einer ersten Freundschaft zu einem passenden Kind zu fördern, das Kind in der ersten Zeit zu begleiten und eine Weile dabei zu bleiben etc. Ebenso sollten die Verantwortlichen der Kleinkindergruppe sachlich über Hochsensibilität informiert werden. Bei der optimalen Unterstützung des Kindes ist auch hier wieder persönliche Kreativität gefragt. Bleibt es jedoch über längere Zeit unglücklich und überfordert, sollte wenn möglich mit dem Eintritt in die Gruppe noch zugewartet - und auf andere Lösungen zurückgegriffen werden (siehe Fallbeispiele: "Mühe in Kindergruppen", "Zu früh in der Spielgruppe" und "Kindergarten-Eintritt".)

Hinweis: Das dritte Kapitel "Tipps (und Literatur) für den Alltag mit einem hochsensiblen Kind" ist auch für Eltern mit Kleinkindern interessant und bietet - was die Altersstufe anbelangt - die Fortsetzung von diesem Kapitel. Es geht darin um grössere Kindergartenkinder und um Schulkinder bis ca. 12 Jahre.

Fallbeispiele Babys und Kleinkinder

Siehe auch die Fallbeispiele in den anderen Kinder-Kapiteln!

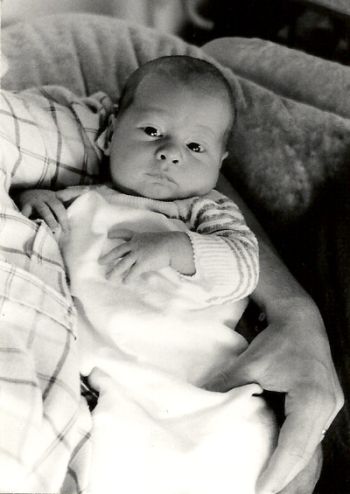

Der neugeborene M. schaut schon ganz wach mit seinen grossen dunklen Augen umher, obwohl er erst vor zwei Tagen auf die Welt gekommen ist. Da niest ein anderer Besucher im Raum: die Augen des Kindes erstarren, werden noch grösser und drücken tiefste Panik aus, wie ich es noch nie in einem so jungen Gesicht gesehen habe. Sein entsetztes Schreien ist kaum zu stillen. Auch später als Kleinkind reagiert M. immer noch überempfindlich und angstvoll auf Geräusche aller Art, - hält sich zum Beispiel die Ohren zu und verlässt mit ängstlichen Augen den Raum, wenn staubgesaugt wird. Erst später gewöhnt sich sein sensibles Gehör sukzessive an unseren menschlichen Lärmpegel.

Um ein hochsensibles Kind besser zu verstehen, kann man sich z.B. schlicht vor Augen führen, welche Erschwerung es nur schon bedeutet, wenn man von Geburt an sogenannte "normale Geräusche" als panikerregend erfährt.

Mein Sohn (jetzt 19 Monate alt) hat noch 2 ältere Geschwister und war seit Geburt ein Schreibaby. Das dauerte etwa 6 Monate. Ein Osteopath hat ihn dann mehrmals behandelt, weil seine Schädeldecken offenbar aneinander drückten. R. gerät sehr schnell in Wut und ist deshalb vor lauter Schreien auch schon in Ohnmacht gefallen (offenbar ein Anfallskind). Er ist sehr empfindlich, sieht und hört ausserordentlich gut, möchte immerwegs in meiner Nähe sein oder getragen werden. Er schläft oft unruhig und nicht sehr lang. Er lief erst mit 16 Monaten und sprechen kann er noch überhaupt nicht. Ausser das eine Wort 'Mama', aber dann geniert er sich, es zu sagen. Kürzlich habe ich zu meiner Mutter gesagt, dass ich das Gefühl hätte, dass R. übersensibel sei. Als ich dann eine ruhige Stunde hatte, habe ich im Internet ein bisschen gesucht und bin auf Ihre Homepage gestossen...

Als unser hochsensibler Sohn geboren wurde, kauften wir uns kein Kinderbettchen, da wir wenig Geld hatten. So schlief das Baby zuerst bei uns und später in einem anderen Zimmer auf einer eigenen Matratze am Boden. Er war in seiner Entwicklung sehr schnell und konnte früh schon kriechen. So waren wir in einer Nacht sehr erstaunt, als unser Baby von seiner Matratze herunter in unser Zimmer gekrochen kam - zu uns ins Bett! Obwohl er wegen seiner hohen Sensibilität später oft auch Schwierigkeiten überwinden musste, ist er jetzt (im Schulalter) ein sehr eigenständiges, offenes und auch mutiges Kind, das sich nicht von andern beschwatzen lässt. Ich denke mir manchmal, das sei vielleicht auch, weil er als Baby zufälligerweise extrem früh die Erfahrung gemacht hatte, nicht hilflos warten zu müssen, sondern selber die Initiative ergreifen zu können:-).

MÜHE IN KINDERGRUPPEN: Hallo, ich habe eine vierjährige Tochter und ich denke, dass sie hochsensibel ist. Sie ist bereits am zweiten Tag nach der Geburt von vorbeifliegenden Flugzeugen, die wir kaum gehört haben, geweckt worden. Mit 1,5 Jahren kam sie in die Kita. Dort gabe es bei einer Kinderanzahl über 8-10 Kinder Probleme. Sie hat sich in sich zurück gezogen. Von dreijährig bis vor einigen Wochen war sie im Regelkindergarten. Dort hat sie sich so weit in sich zurück gezogen, dass die Erzieherinnen gesagt haben, dass sie das sehr bedenklich finden. Wenn wenige Kinder da waren, war alles gut und wenn viele da waren kam sie nicht zurecht. Nun waren wir bei der Schuluntersuchung und mir wurde bewusst, dass die Situation in der Schule bestimmt auch wieder auftreten wird. Nun weiß ich nicht, wie ich damit umgehen soll und an wen ich mich wenden kann...

ZU FRÜH IN DER SPIELGRUPPE: Als mein hochsensibler Sohn dreijährig war, kam er zum ersten Mal in Kontakt mit einer etwa 10-köpfigen Kleinkindergruppe. Er war total überwältigt und weinte am Abend im Halbschlaf: "ich will nicht in die Spielgruppe gehen". Am nächsten Tag fragte ich ihn nochmals, und er meinte, dass er doch wieder hingehen möchte. Heute denke ich: er hat das unbewusst mir zuliebe gesagt, weil er vielleicht spürte, dass mir viel daran lag. Ich wusste noch nichts von Hochsensibilität und kann jetzt im Rückblick sagen: Wenn ich meinen Sohn wieder aus der Spielgruppe genommen hätte und ihn sorgfältiger auf grössere Kindergruppen vorbereitet hätte, wäre ihm und uns vieles erspart geblieben. Er hätte einfach mehr Zeit gebraucht, denn er war wie schockiert angesichts der anderen Kinder. So konnte er sich überhaupt nicht in die Gruppe integrieren und Kontakte schliessen und spielte immer nur für sich alleine. Später im Kindergarten ging es weiter so und wurde immer schlimmer. Er hörte überhaupt auf, zu sprechen und redete nur noch zuhause. Dies ging in der Schule weiter, er redete nicht mehr, das nennt man selektiven Mutismus. "Selektiv", weil er zuhause völlig normal sprach. Die Lehrerin erkannte nur an den schriftlichen Arbeiten, dass er sehr intelligent war. Gottseidank hat sich das später im Gymnasium dann gebessert. Er sprach immer noch nicht gerne im öffentlichen Raum, jedoch war er nicht mehr mutistisch und fand auch gute Freunde.

KINDERGARTEN-EINTRITT: Die dreijährige D. ist zuhause sehr mitteilsam und voller Ideen und Phantasie. Sie liest und schreibt bereits und entwickelt schon früh ausgeprägte Hobbies, in welche sie sich voller Konzentration vertieft. Der Eintritt in den Kindergarten bedeutet eine grosse Zäsur: D. ist völlig überwältigt - und in der Folge überfordert von der grossen, wilden Kindergruppe. Sie macht nur ungern bei Spielen mit, redet kaum - und zieht sich mit der Zeit immer mehr zurück. "Sie zeichnet nur noch!" meldet die Kindergärtnerin den Eltern. Diese warten eine Weile lang und fassen dann den Entschluss, D. aus dieser Gruppe herauszunehmen und das Kind in einen Privatkindergarten mit viel kleineren Gruppen zu schicken, wofür sie finanzielle Opfer bringen müssen. Ausserdem fördern sie private Kontakte, und D. schliesst bald Freundschaft mit einem andern hochsensiblen Mädchen. Sie blüht förmlich auf.

KONTAKTSCHWIERIGKEITEN: Ich habe Zwillinge, zweieiige und sehr unterschiedliche Mädchen. J. ist eindeutig hochsensibel: ein gutmütiges, aber zurückhaltendes, introvertiertes Kind. Ich kann mich noch gut an den ersten Tag erinnern, als ich mit meinen beiden knapp Eineinhalbjährigen zum ersten Mal zum grossen Sandhaufen eines Spielplatzes ging. S. integrierte sich mühelos in die grosse Kindergruppe, die hochsensible J. blieb zuerst am Rand stehen und beobachtete zuerst einfach mal staundend die grosse Gruppe, bevor sie für sich alleine (und immer in meiner Nähe) zu spielen begann. Als ein fremdes Mädchen auf sie zukam, lächelte J. fasziniert, dieses Mädchen riss ihr jedoch grob die Sandschaufel aus der Hand. Kurz darauf wurde meine Tochter dann noch von einem fremden Jungen umgestossen. Nie werde ich den entsetzten, erstarrten Ausdruck in ihrem Gesicht vergessen. "Das Licht ging aus" - so kam es mir vor. Es tat richtig weh zu sehen, wie sie das Erlebte nicht fassen konnte. Dieser erste Kontakt mit fremden Kindern scheint sie sehr geprägt zu haben. Sie blieb von da an extrem zurückhaltend (hat jetzt aber gottseidank eine gute Freundin), währenddem ihre Schwester immer schnell Kontakte knüpfte.

KONTAKTSCHWIERIGKEITEN: Unser stark hochsensibler Sohn war beim Eintritt in den Kindergarten ein extremer Einzelgänger. Er war einfach unglaublich beschäftigt damit, alles zu beobachten. Er stand immer nur ernst da und schaute mit grossen Augen auf alles, was geschah. Sein Wortschatz war schon im Kleinkindalter sehr gross und differenziert, und irgendwie war er einfach anders als die anderen Kinder. Daher wurde er oft gemobbt und ausgeschlossen und wirkte manchmal wie depressiv. Wohl auch, weil er sehr verletzlich und schnell erregbar war und bald einmal weinte. Gleichzeitig spürten wir aber seinen Willen und seinen Mut, mit allem zurecht zu kommen. Er hat sich durchgewurstelt und liess sich trotzdem nicht unterkriegen. Heute ist er sehr integriert und beliebt und hat es geschafft, keine Kontaktschwierigkeiten mehr zu haben.

RÜCKZUGS-ORT: ...ich richtete unserer hochsensiblen kleinen Tochter unter unserem Esstisch ein "Häuschen" ein. Dazu kaufte ich vier grosse Kartonplatten, welche ich zurecht schnitt und auf jeder Seite des Tisches an den vier Tischbeinen fest band. Auf einer Seite schnitt ich eine "Haustüre" in den Karton, ausserdem gab es noch ein paar "Fenster" (mit Vorhängen!). Das Ganze bemalte ich noch, damit es wirklich wie ein Häuschen aussah. Unsere Tochter hat diesen Rückzugsort heiss geliebt, es hatte Kissen drin zum Ausruhen, aber sie schleppte auch viele Lieblingsspielsachen in ihr Reich. Klar hatten wir ein paar Jahre lang nicht so viel Platz unter dem Tisch für unsere Beine, - aber für diesen wunderbaren Spiel- und Rückzugsort hat sich das hundertmal gelohnt.

GRENZEN SETZEN: Unser 18-monatiger hochsensibler Sohn verbringt normalerweise jeden ganzen Morgen in seinem Zimmer. Die Türe steht zwar offen, jedoch ist sie durch ein Türgitter versperrt. Das tönt vielleicht in der heutigen Zeit etwas unmodern, dass man ein Kleinkind jeden Morgen in einen Raum, 3x3 Meter, "einsperrt": aber ich kann dieses Vorgehen nur weiter empfehlen: N. wusste ganz von Anfang an, dass das einfach so ist, er hat nie geschrien oder dagegen rebelliert. Er hat für ein Kleinkind viel Raum und darf in seinem kindersicheren Zimmer tun und lassen, was er will, ohne Einschränkung: Schubladen ausräumen und alles hervorholen und spielen, was auch immer. Die Dreizimmerwohnung ist nicht gross, ich bin immer in der Nähe, ich spreche mit ihm, singe, steige auch mal zu ihm hinein und bin in Kontakt mit ihm. Daneben habe ich aber in aller Ruhe Zeit, meine Arbeiten zu erledigen, ohne ihm immer nachrennen zu müssen und zu schauen, dass er nichts Gefährliches treibt, er ist nämlich ein kleiner Forscher:-). Am Mittag gehen wir dann zusammen aus oder einkaufen etc. Dieser Ablauf ist eine Struktur, in welcher sich N. sehr wohl fühlt. Er ist ein richtiges Spielkind geworden, das sich total gut mit sich selber beschäftigen kann. Sein Raum ist nicht so klein wie ein Laufstall und doch für ihn gut überschaubar und nicht zu gross. An seinem zufriedenen Verhalten kann ich sehen, dass dies zumindest für N. und mich eine sehr entspannte und gute Lösung ist. Ich bin auch hochsensibel und somit viel weniger gestresst, was N. auch zugute kommt. Sein erster Freund, ein gleichaltriger Nachbarsbub, kommt übrigens gerne und freiwillig in N.s Zimmer zum Spielen und stört sich auch nicht am Türgitter.

GRENZEN SETZEN: Ein Erlebnis im Zug bestärkte mich darin, wie wichtig es für jedes Kleinkind ist, dass ihm auch Grenzen gesetzt werden: ich sass in der Nähe einer Mutter mit ihrem etwa eineinhalb-jährigen Sohn und konnte beobachten, wie sehr schon ein kleiner Knirps eine Erwachsene beherrschen und drangsalieren kann! Das Kind liess die Mutter buchstäblich nicht aufs WC gehen, obwohl sie ihn mitnehmen und nicht etwa alleine zurück lassen wollte. Aber er "erlaubte" ihr das nicht und äusserte immer, wenn sie ihn auf's Klo mitnehmen wollte, den ausdrücklichen Wunsch, trinken zu wollen. Dabei begann er lautstark zu brüllen und auf sie einzuschlagen und verlangte nach seiner Teeflasche, und sie gab x-mal nach. Es schien mir, dass er nur trank, um die Mutter zu beherrschen. Sie gehorchte diesem Terror und wirkte unglücklich und hilflos, wie das Kind übrigens auch trotz seinem Verhalten. Als sie dann offenbar die Toilette einfach aufsuchen MUSSTE und ihn aufhob und mitnahm, brüllte er nachher noch Ewigkeiten weiter und zeigte der Mutter offen und nachträgerisch seine Ablehnung. Daraus habe ich gelernt, wie man es JA NICHT machen darf!!

GRENZEN SETZEN DURCH ABMACHUNGEN: Ich machte die Erfahrung, dass man schon mit ganz kleinen Kindern gut Abmachungen treffen kann und hatte trotz heftiger Trotzphasen meiner Kinder nie die bekannten Schwierigkeiten (Schreianfälle) im Supermarkt. Ausnahmslos und hundertprozentig setzte ich meine Supermarkt-Vorschrift durch, die den Kindern auch ein bisschen entgegenkam, weil es ja schwierig ist für ein Kleines, so viele Esswaren zu sehen, ohne kosten zu dürfen. Ich erinnerte die Kids auch vor jedem Einkauf an diese Abmachung: Es gab immer zu Beginn ein kleines Brötchen - und sonst gar nichts. Das war so eingespielt, dass meine Kinder nie dagegen rebellierten, obwohl sie sehr willensstark sind.

ÜBERREAKTIONEN BEI HOCHSENSIBLEN KINDERN: Der etwa zweijährige L. ist hingefallen und hat eine kleine Verletzung am Finger, es blutet kaum. Doch L. gerät in ein namenloses Entsetzen und in grosse Panik, immer wenn er sein eigenes Blut sieht: "ich fliesse ganz aus", - von dieser Vorstellung ist er nicht wegzubringen, und es dauert immer sehr lange, ihn zu trösten. Die Anpassung an diese Welt ist eine grosse Anforderung für ihn: er ist oft unter Spannung, unruhig, nervös, verweigert den Schlaf: Man hat den Eindruck, er sei extrem beschäftigt damit, zu beobachten. L. wird gut unterstützt durch seine Eltern, und es ist in der Folge bald zu spüren, dass er diese Welt begreifen WILL. Dass er bereit ist, zu lernen und dass er stark werden will.

Ein paar Jahre später schneidet sich L.'s kleine Schwester beim Brotschneiden beinahe eine Fingerkuppe ab, - es blutet extrem: L. hilft der Schwester trotz seiner Angst vor Verletzungen mit grosser Selbstüberwindung: er holt Tücher, verbindet den Finger, wischt das Blut weg. Heute hat er seine Angst vor Blut überwunden.

REAKTION AUF BELASTUNG: "Unser Enkel (14 Monate) hat folgendes Problem: In der Belastungssituation reagiert er normal, bricht aber danach zusammen (oft tagelang krank). Wie können wir ihm helfen?"

ANTWORT: Ihr Enkel scheint in seinem jungen Alter bereits empathisch auf seine Umwelt zu reagieren, indem er in Belastungssituationen ein "vernünftiges" Verhalten zeigt, das offenbar nicht seiner tatsächlichen Befindlichkeit entspricht, was der darauffolgende Kollaps in die Krankheit zeigt. "Normal" wäre eigentlich, dass er sich IN der Belastungssituation lauthals wehrt und seine Überforderung ausdrückt (vielleicht könnte er diesbezüglich unterstützt werden?). Es kann sein, dass er - wie sehr viele hochsensible Kinder - extrem introvertiert ist. Solch introvertierte, empathische Kinder können schon früh aus kleinen Begebenheiten unmerklich lernen, dass es erwünschte Verhaltensweisen gibt (z.B. fröhlich sein, lachen, zufrieden sein) und dass andere Verhaltensweisen unerwünscht sind (z.B. weinen, brüllen, sich wehren, unzufrieden und gestresst sein...)

Sein Krankwerden kann insofern auch als eine Art des Ausdrucks von Stress gesehen werden. Immerhin kann sich der Druck der Überlastung/des Stresses auf diese Art auch "ausdrücken" und abbauen, - wenn es natürlich auch sehr wünschenswert wäre, wenn das Kind lernen würde, IM Augenblick klar zu zeigen wie es sich fühlt, anstatt dieses Gefühl zu unterdrücken und daran zu erkranken. Jede Art, "freien Ausdruck" zu gewähren und zu lernen, wäre in diesem Fall sehr wichtig.

Ohne das Kind jetzt von Fachperson zu Fachperson zu "schleppen" (was ja auch einer Belastungssituation gleichkommen würde), wäre zu empfehlen, sich vor Ort psychologisch und/oder medizinisch beraten zu lassen, vor allem, wenn die Erkrankungen des Kindes nach den Belastungssituationen schwer sein sollten. M.Schauwecker

NEURODERMITIS (Bericht aus dem Kapitel "HS-Leidensberichte"): Ich bin sehr verzweifelt. Unser Sohn hat sehr sehr starke Neurodermitis. Zur Zeit hat er wieder einen Schub, wo er keinen Quadratzentimeter gesunde Haut am Körper hat. Sein Körper ist übersät mit offenen, nässenden, blutenden Stellen. Diese Schübe hat er immer und immer wieder. Beim letzten Schub waren wir wieder einmal in der Kinderklinik.

Inzwischen haben wir alle Cremes durch, wir haben zuckerarm ernährt, haben Ei weggelassen etc,.... Das einzige, was hilft, ist Cortisoncreme beim Schub. Zwischen den Schüben pflegen wir ihn mit Mandelöl und Neribast. Und ohne, dass sich irgendetwas ändert, kommt früher oder später der nächste Schub. Kein neues Waschmittel, keine neuen Lebensmittel, keine neue Seife etc. Vor wenigen Wochen wurde er wieder auf Allergien getestet, es war alles unauffällig. Es kann einfach keine körperliche Ursache gefunden werden.

Unser Sohn (er war auch bis nach seinem 1. Geb ein Schreikind) ist sehr sensibel und sehr schmusebedürftig. Zudem ist er pingelig; d.h., es muss immer alles korrekt sein. Spielzeuge werden immer in eine bestimmte Ordnung aufgestellt, er räumt immer wieder zwischendurch auf und wenn ich z.B. für seinen Trinkbecher einen andersfarbigen Aufsatz nehme, schreit er und trinkt keinen Schluck und möchte "seinen" Aufsatz haben.

Einen festen Tagesablauf etc haben wir. Auch ein Abendritual. Verschiebt sich das auch nur um 30 Minuten, schreit er viel und schläft schlecht. Auch am nächsten Morgen schreit er dann bis zu 2 Stunden. Ab dann ist alles wieder scheinbar ok.

Er ist eher ein Beobachter. Auch wenn andere Kinder da sind, steht er meistens erst sehr lange und beobachtet intensiv, bevor er mitspielt.

Inzwischen habe ich den Gedanken, dass diese Schübe eine Reaktion auf eine (von uns nicht wahrzunehmende?) Veränderung seiner Umwelt sind. Der Gedanke kam mir, weil der Schub zeitgleich mit zwei Hiobsbotschaften kam, die mich etwas aus der Bahn geworfen haben.

Aber wie kann ich ihm dann helfen?

Ich möchte nicht wieder und wieder ins Krankenhaus, denn .... es ändert sich nichts.

Die Therapien, die sie dann vorschlagen, lassen sich im Alltag nicht umsetzten, zumindest nicht in meinem Alltag. Leider ist das so.

Er wird alle paar Stunden eingecremt, bekommt bei Kratzanfällen kühlende Verbände, bekommt abends Fenistil, hat Neurodermitisoveralls, alle 2 Tage wird mit wechselnden Badezusätzen gebadet.

Ich glaube wirklich, er reagiert nicht auf irgendwelche "Stoffe", sondern auf Veränderungen - aber ich habe Angst, meinen Arzt darauf anzusprechen, weil ich Sorge habe, dass er mich für völlig gaga hält,....

Die Mutter, welche diesen Bericht einschickte, schrieb später, dass sich die Situation stark verbessern konnte (siehe HS-Leidensberichte).

----------------------------------------------------------

Vergessen wir nie, dass Kleinkinder noch

absolut auf uns angewiesen sind...

Letzte Durchsicht: 21.2.2024